|

| メーカー | 型番 | 容量 mAh | 公称 電圧V | 直径 mm | 長さ mm | 充電 電圧V | カットオフ 電圧V | 充電 電流mA |

| SONY | 18650GR G2 | 1800 | 3.7 | 18.4 | 65.1 | 4.2±50mV | 3 | ---- |

| SANYO | UR18650F | 1900 | 3.7 | 18.1 | 64.8 | 4.2 | 2.75 | ---- |

| MOLiCEL | IMR18650C | 1400 | 3.8 | 18.2 | 65 | 4.2±50mV | 2.5 | 1800 |

| Panasonic | 18650HG | 1800 | 3.6 | 18.5 | 65 | 4.2 | 3 | 1190 |

|

これが届いたバッテリーパックです。納期は1週間のはずが3日で届きました。 両端が少し破壊されて開けてありました。中身が大丈夫か一応確認したからでしょうか。バッテリーパックとしては使う気が無くて、結局は壊して開けることになるので反って助かります。おかげでバッテリーパックのふたの構造も予想しやすいです。 |

| これが型番部分の拡大写真です。どうやら NEC のバッテリーパックのようです。11.1Vとありますので、3.7Vのリチウムイオン電池が3つ直列で11.1Vで、それが並列になっていると言うことですね。4000mAhなので電池1つあたりは2000mAhということになります。 |

| それで、バッテリーパックのふたをペンチで剥ぎ取ります。赤色の電池6本が見えます。右下のあたりの基板がありますね。万が一失敗してもともとのバッテリーパックについている基板を破損してしまった場合、NECの基板を何とかしなければならないかもしれないので一応慎重にやります。また、電池の赤色は単なる絶縁ビニールなので、これも傷付けないように慎重にやります。間違ってショートをさせてもいけません。 |

| バッテリーパックの制御基板を慎重に外します。まだ、コードはつながったままです。取り付ける側のバッテリーの接続位置によってはコードをつけていたままのほうが良いこともあります。 |

| バッテリーパックから電池を取り出します。電池はバッテリパックへ両面テープで取り付けてありました。端子にストレスを与えないように慎重に取り外します。ドライバーなどでグイッとやって外したいところですが、電池の被覆にキズをつけるとまずいのでちょっと難しいです。 |

| 電池パックの入れ物から電池と基板を取り出しました。左側のほうの電池は2個くっついています。 |

|

電極に着いているコードやタブを切断しました。後で考えると、もっと慎重にやったほうが良かったです。コードが付いたままのほうが良かったものもあったかもしれません。 この後、各電池の電圧を測定しました。どれも4V近くあって、しっかり正常品でした。 |

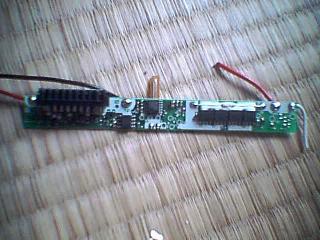

| 今回はたぶん使わないだろうと思われるNECのバッテリーパックの基板です。真中の辺りに上に向かってついているのは温度センサーのサーミスタでしょう。これで、万が一電池が発熱したら電流を止めるのでしょう。右側に4つ同じ部品がついていますが、これの上にも温度ヒューズらしきものがあります。電池が6本で、並列で2組で、何故部品が4つなんだろう。。。そこまで詳しくないのでちょっと疑問です。 |

|

破損したバッテリーだけで充電を試してみたりしていたので、そのためには外すしかないですから、もう、この時点でSONY VAIOノートの電池パックの電池は外してしまいました。それで、NECに入っていた電池をSONYの基板に取り付けることを考えます。 取り付ける電池の電極についている金属片のタブはSONYの基板の穴より太いようです。それで、タブを細くなるように切り取ります。 |

| 違いが分かるでしょうか。左上方向のタブがもともとの太さです。右方向に出ているタブが細く切り取ったタブです。 |

| こちらは電池のマイナス側です。こちらは長さが無いですので、切り取ったコードのほうへ付いていったタブなどを加工して取り付けました。 |

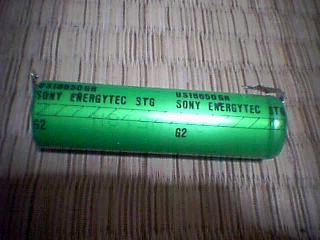

| こちらはもともと入っていたSONYの電池です。US18650GR SONY ENERGYTEC STG G2 と書いてあります。G2と言うのはバージョンのようです。大きさに互換性がある電池パックでPCGA-BP51AとPCGA-BP51A/Lというのがあります。容量が増えているものもあるのですが、こっちの電池パックのほうはG3とかG4とかが入っているのかもしれません。ちなみにソニー・エナジー・テックという会社は社名が変わっていて、ソニーエナジー・デバイスになってソニー福島になった?らしいです。ころころ社名を変えられると困ります。 |

|

残ったタブは回収しておきます。購入した電池のうち3個が余ったので、これはまた同様に電池パックが充電できなくなった時のための予備にしたいと思います。 元から付いていたほうの取り出した電池の正常な2個は予備にとっておきます。できれば古い電池と新しい電池は混在しないほうが良いのですが、使うこともあるかもしれません。破損したほうの電池は。。。どうしましょう。うまくリサイクル先を探して処分します。通常のゴミでは出せませんね。 |

|

|

| このバッテリーパックを外して中身を取り出しました。タブはペンチで引っこ抜きです。この電池は単3サイズということでした。この電池の型番はKR800AAEで高容量タイプのようです。1.2V 800mAhです。1時間充電も可能らしいです。 |

| プラスの電極の直径が太すぎて、充電器に入りません。入るには入るんですが、プラスの電極の先を見てください。 |

| 電極のところにはいりこんでいなくて隙間が空いています。それで、充電できません。もう1つ充電器があるのですが、そちらでは電池が入るところに入りませんでした。 |

|

結局半田で電極の上に盛り半田をしまして、使えるようになりました。 結果ですが、この急速充電器ではどうも正常に使えないようです。この充電器は1時間たったらトリクル充電になって、その後、30分後に自動で電源が切れるのですが、今回購入した電池を充電すると急速充電しっぱなしになるようです。これは怖いですね。きちんと監視が必要みたいです。それとも容量が多いのでもっと充電が必要なのかなあ。とりあえず1時間と10分は充電してみましたが検知しませんでした。 |